CBSE Class 11 Sanskrit धातुरूपाणि

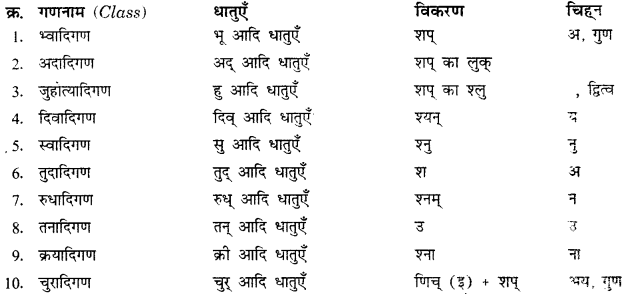

क्रिया के मूल रूप को धातु (Root) कहते हैं। विभिन्न काल तथा अवस्थाओं में, तीनों पुरुषों तथा तीनों वचनों में धातु के साथ तिङ् प्रत्ययों को जोड़ा जाता है। समस्त धातुओं को दस गणों (Classes) में बाँटा गया है तथा इन गणों के पृथक्-पृथक चिह्न (विकरण) होते हैं, जिनको तिङ् प्रत्यय से पूर्व धातु में लगाया जाता है। इन गणों के नाम तथा चिहन निम्नलिखित हैं –

लकार – विभिन्न कालों तथा अवस्थाओं को लकार कहा जाता है। संस्कृत में कुल ग्यारह लकार हात हैं जिनमें से पाँच लकार ही हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं।

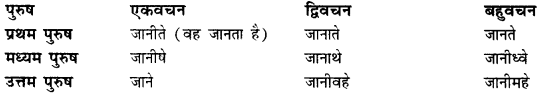

(क) लट् लकार (वर्तमान काल, Present Tense) – भवति इत्यादि।

(ख) लङ् लकार (भूतकाल, Past Tense) – अभवत् इत्यादि।

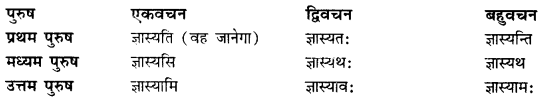

(ग) लृट् लकार (भविष्यत् काल, Future Tense) – भविष्यति इत्यादि।

(घ) लोट् लकार (आज्ञादि, Imperative Mood) – भवतु इत्यादि।

(ङ) विधिलिङ् लकार (विध्यादि, Potential Mood) – भवेत् इत्यादि।

विधिलिङ् का प्रयोग नम्रतापूर्वक आदेश देने, कार्य कराने, सलाह देने, निमंत्रण देने, प्रेमपूर्वक आग्रह तथा सत्कारपूर्वक व्यापार, प्रश्न एवं प्रार्थना आदि अर्थों में होता है। यह ‘चाहिए’ अर्थ को भी प्रकट करता है।

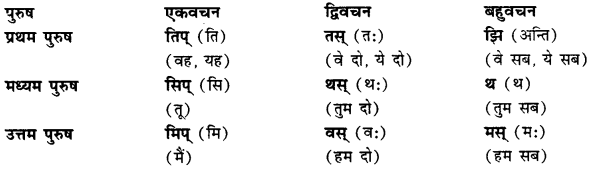

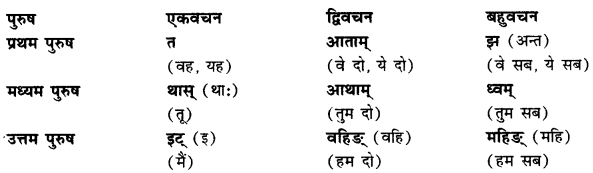

तिङ् प्रत्यय (Tense Suffixes) धातुओं से लकारों के रूप बनाने के हेतु जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें तिङ् प्रत्यय कहते हैं। तिङ् प्रत्यय लगने पर शब्दों की तिङन्त संज्ञा हो जाती है। तिप् से लेकर महिङ्त क तिङ प्रत्ययों की संख्या अठारह हैं। समस्त धातुओं को अर्थ की दृष्टि से प्रायः परस्मैपद तथा आत्मनेपद-इन दो भागों में बाँटा गया है। कुछ धातुएँ उभयपदी होती हैं। नौ प्रत्यय परस्मैपद के हैं तथा नौ आत्मनेपद के।

उभयपदी क्री, कृ, ह, ज्ञा, ग्रह, शक्; इनमें से केवल दो धातुओं के लट् तथा लृट् लकारों में ही धातु-रूप पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं।

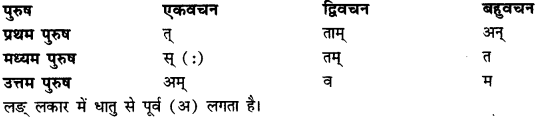

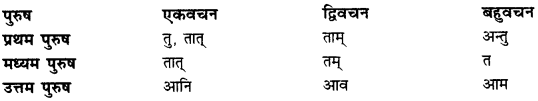

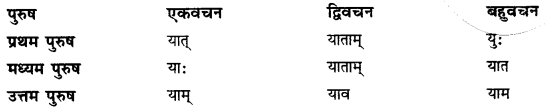

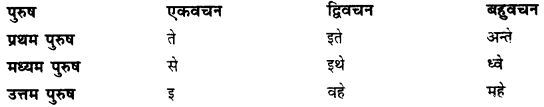

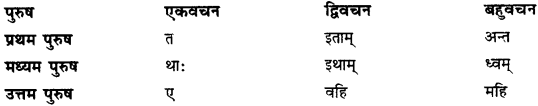

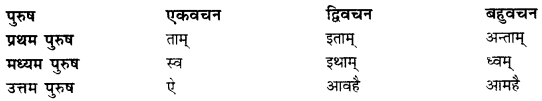

पुरुष तथा वचन का भेद दिखलाते हुए तिङ् प्रत्ययों को निम्न तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है –

तिङ्, परस्मैपद

तिङ्, आत्मनेपद

लकारों के अनुसार तिङ् प्रत्ययों का स्वरूप

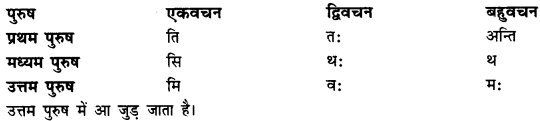

विभिन्न लकारों में उपर्युक्त प्रत्ययों का निम्न स्वरूप हो जाता है। जैसे –

तिङ्, परस्मैपद

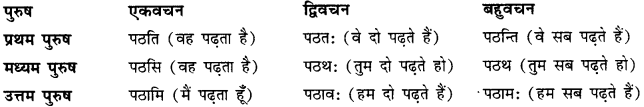

लट् लकार

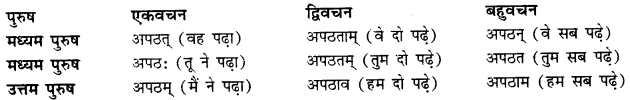

लङ् लकार

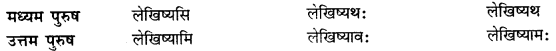

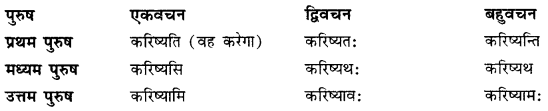

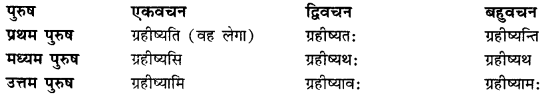

लृट् लकार

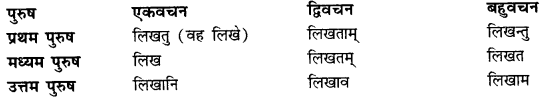

लोट् लकार

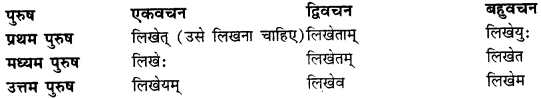

विधिलिङ्ग

(भ्वादि, दिवादि, तुदादि तथा चुरादि गणों में)

(शेष गणों में)

तिङ् आत्मनेपद

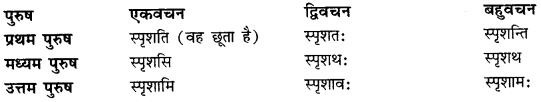

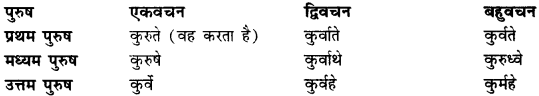

लट् लकार

लङ लकार

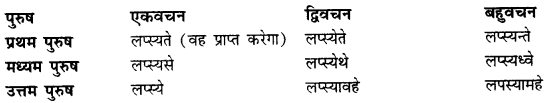

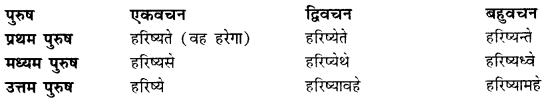

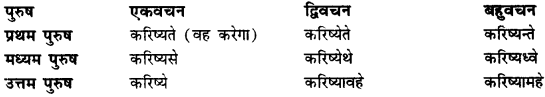

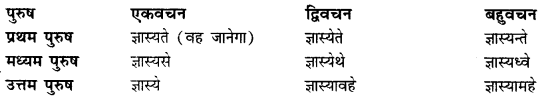

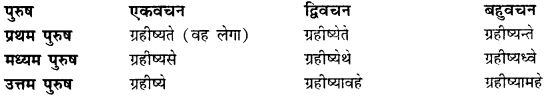

लृट् लकार

लोट् लकार

विधिलिङ्

विशेष –

- भ्वादिगण, दिवादिगण, तुदादिगण तथा चुरादिगण की धातुओं के साथ प्रत्येक लकार के उत्तम पुरुष में प्रत्यय से पूर्व आ भी लगता है जैसे-भवामि, भवावः, भवामः, दीव्यामि, दीव्यावः, दीव्यामः, तुदामि, तुदावः, तुदामः, चोरयामि, चोरयावः, चोरयामः इत्यादि।

- भू, पठ् आदि सेट् धातुओं के लृट् लकार में धातु के साथ इ (इट्) जुड़ जाता है। जैसे-भविष्यति, पठिष्यति इत्यादि।

पाठ्यक्रम में निर्धारित धातुओं के रूप –

I. (अ) भ्वादिगण-परस्मैपदी धातुएँ

भ्वादिगण की पठ्, भू, पा, गम्, स्था, दृश् तथा घ्रा (परस्मैपदी) धातुओं के रूप निम्नलिखित हैं। ये धातुरूप लट्, लङ्, लोट, विधिलिङ् व लृट् लकारों में ही दिए गए हैं क्योंकि पाठ्यक्रम में ये पाँच लकार ही रखे गए हैं।

भ्वादिगण में तिङ् से पूर्व अ (शप्) विकरण लगता है।

1. पठ् धातु (पढ़ना)

लट् लकार (वर्तमान काल)

लङ् लकार (भूतकाल)

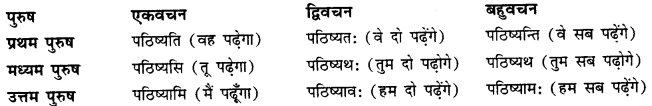

लृट् लकार (भविष्यत् काल)

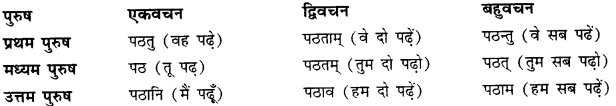

लोट् लकार (आज्ञादि)

विधिलिङ् (विधि आदि)

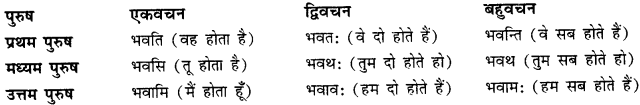

2. भू धातु (होना)

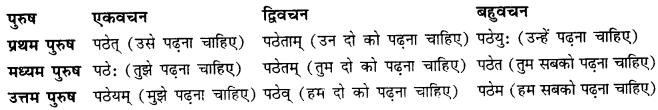

लट् लकार (वर्तमान काल)

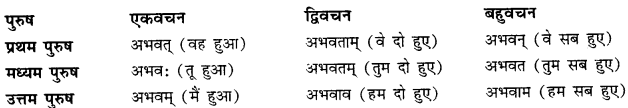

लङ् लकार (भूतकाल)

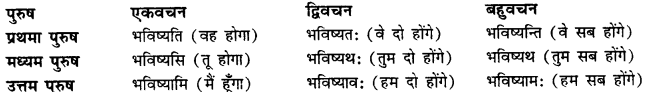

लृट् लकार (भविष्यत् काल)

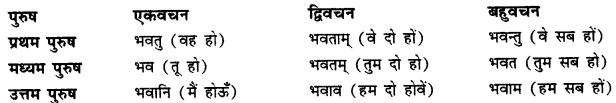

लोट् लकार (आज्ञार्थक)

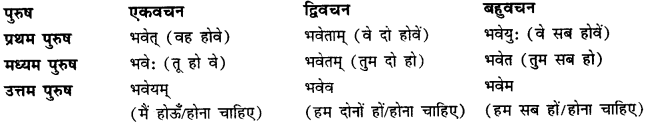

विधिलिङ् (अनुज्ञा, सलाह देना-लेना)

3. पा (पिब्) धातु (पीना)

पा धातु को लट्, लङ्, लोट् तथा विधिलिङ् में “पिब्’ आदेश हो जाता है किन्तु लुट् में पा ही रहता है। जैसे –

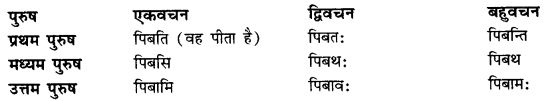

लट् लकार (वर्तमान काल)

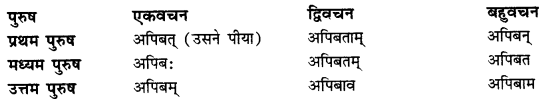

लङ् लकार (भूतकाल)

लृट् लकार (भविष्यत् काल)

![]()

![]()

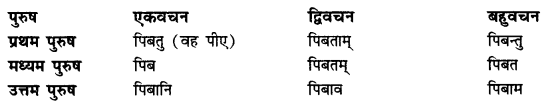

लोट् लकार (आज्ञादि)

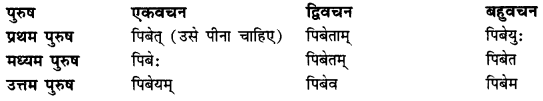

विधिलिङ् (विधि आदि)

4. गम् (गच्छ) धातु (जाना)

गम् धातु को लट्, लङ्, लोट् तथा विधिलिङ् में गच्छ आदेश हो जाता है, किन्तु लट् में गम् ही रहता है।

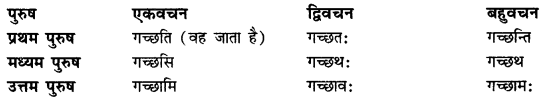

लट् लकार (वर्तमान काल)

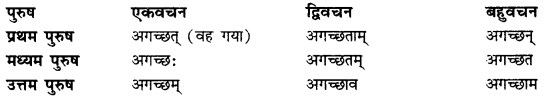

लङ् लकार (भूतकाल)

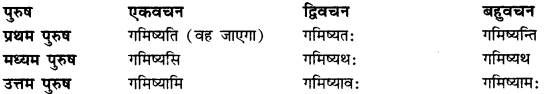

लृट् लकार (भविष्यत् काल)

लोट् लकार (आज्ञादि)

![]()

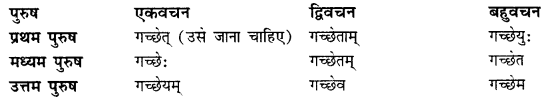

विधिलिङ् (विध्यादि)

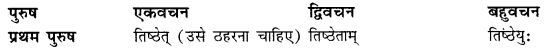

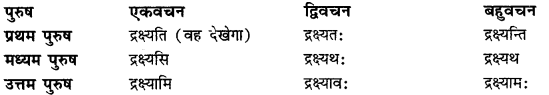

5. स्था (तिष्ठ) धातु (ठहरना)

स्था धातु को लट्, लङ, लोट् तथा विधिलिङ् में तिष्ठ आदेश होता है, किन्तु लृट् लकार में ‘स्था’ ही रहता है। जैसे

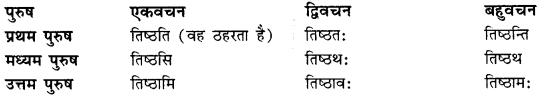

लट् लकार (वर्तमान काल)

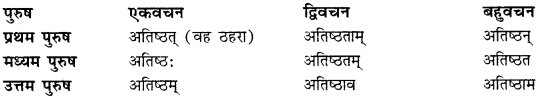

लङ लकार (भूतकाल)

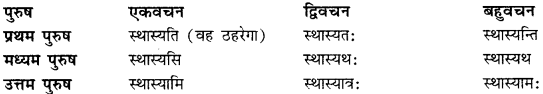

लृट् लकार ( भविष्यत् काल)

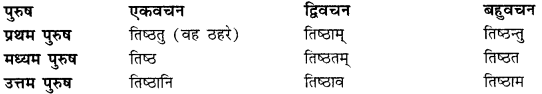

लोट् लकार (आज्ञादि)

विधिलिङ् (विध्यादि)

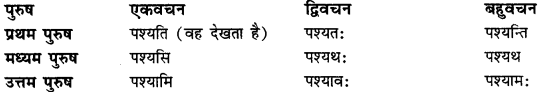

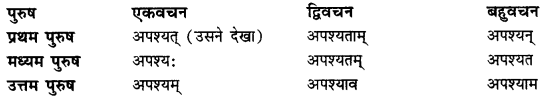

6. दृश् (पश्य) धातु (देखना)

दृश् धातु को लट्, लङ्, लोट् तथा विधिलिङ् में ‘पश्य’ आदेश होता है किन्तु लृट् में दृश् ही रहता है; जैसे –

लट् लकार

लङ् लकार

लृट् लकार

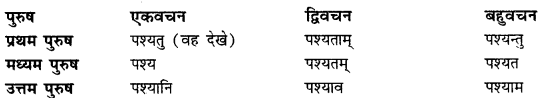

लोट् लकार

विधिलिङ्

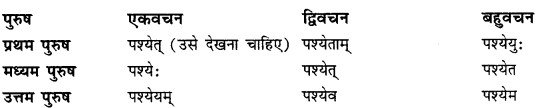

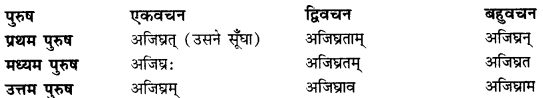

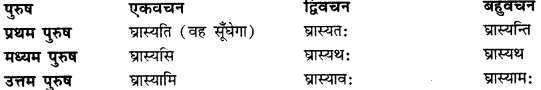

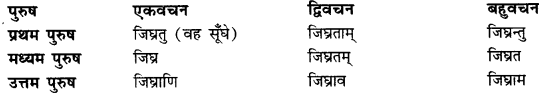

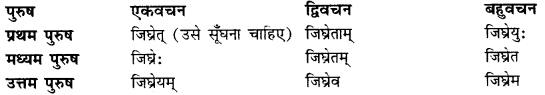

7. घ्रा (जिघ्र ) धातु (सूंघना)

लट् लकार

![]()

![]()

लङ् लकार

लृट् लकार

लोट् लकार

विधिलिङ्

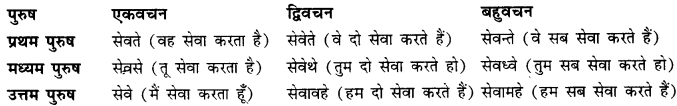

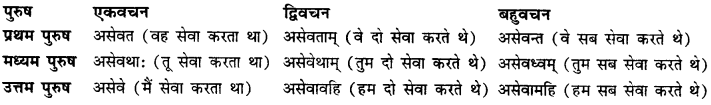

I. (ब) भ्वादिगण-आत्मनेपदी धातुएँ

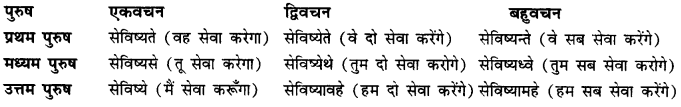

सेव्, लभ् तथा मुद् आदि आत्मनेपदी धातुएँ हैं जिनके लट्, लङ्, लोट्, विधिलिङ् तथा लृट् लकारों में निम्न रूप बनते हैं। याच् धातु उभयपदी है, किन्तु पाठ्यक्रम में केवल आत्मनेपद के रूप ही निर्धारित हैं।

1. सेव् (सेवा करना)

लट् लकार (वर्तमान काल)

लङ् लकार (भूतकाल)

लृट् लकार (भविष्यत् काल)

लोट् लकार (आज्ञादि)

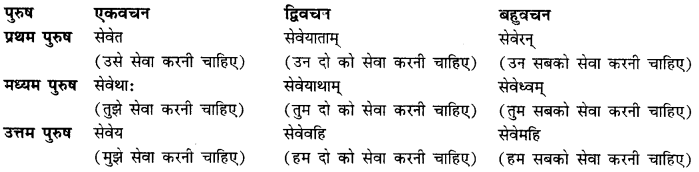

विधिलिङ (विध्यादि)

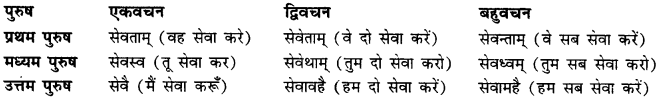

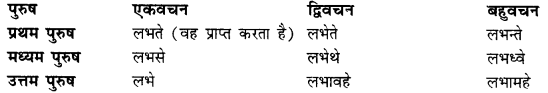

2. लभ् धातु (प्राप्त करना)

लट् लकार

लङ् लकार

![]()

लृट् लकार

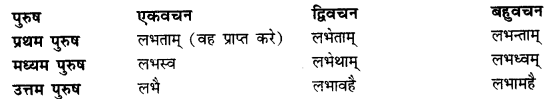

लोट् लकार

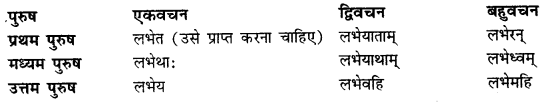

विधिलिङ्

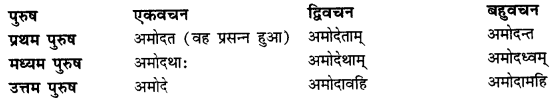

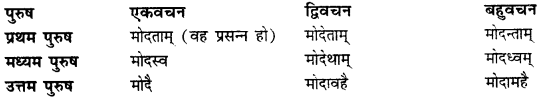

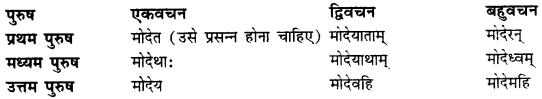

3. मुद् धातु (प्रसन्न होना)

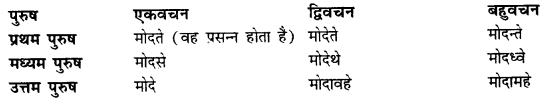

लट् लकार

लङ् लकार

लृट् लकार

![]()

लोट् लकार

विधिलिङ्

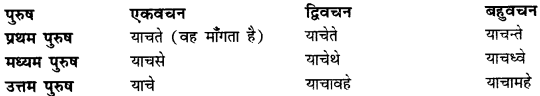

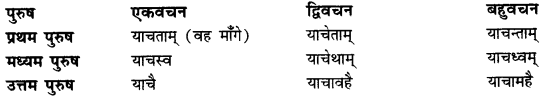

4. याच् धातु (माँगना)

लट् लकार

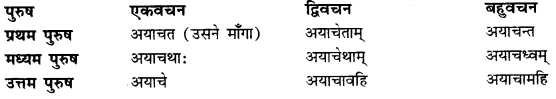

लङ् लकार

लङ् लकार

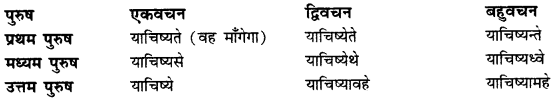

लृट् लकार

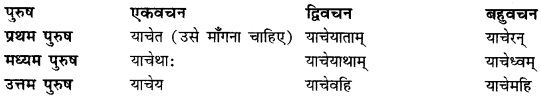

विधिलिङ्

I. (स) भ्वादिगण-उभयपदी धातुएँ

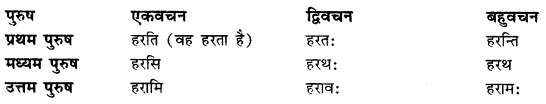

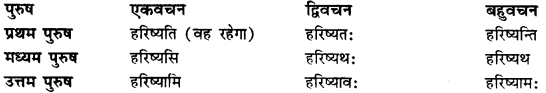

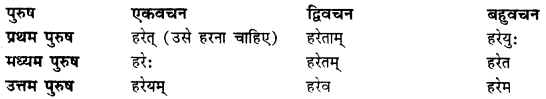

1. ह (हरना)

परस्मैपदी

लट् लकार

लृट् लकार

विधिलिङ्

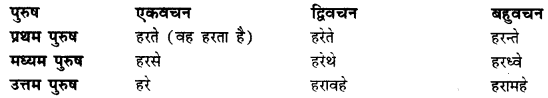

2. ह (हरना)

आत्मनेपद

लट् लकार

लृट् लकार

भ्वादिगण के धातु-रूपों का वाक्यप्रयोग –

लट् लकार

सः पुस्तकं पठति। (वह पुस्तक पढ़ता है।)

तौ जलं पिबतः। (वे दो जल पीते हैं।)

ते गृहं गच्छन्ति। (वे घर जाते हैं।)

त्वं वने तिष्ठसि। (तू वन में ठहरता है।)

युवां धनिकं धनं याचथः/याचेथे। (तुम दोनों धनी से धन माँगते हो।)

यूयं चन्द्रं पश्यथ। (तुम चन्द्रमा को देखते हो।)

आवाम् यानं नयावः/नयावहे। (हम दोनों यान को ले जाते हैं।)

किं वयं विद्यां हरामः/हरामहे? (क्या हम विद्या को चुराते हैं?)

लङ् लकार

रामः पुष्पम् अजिघ्रत्। (राम ने फूल सूंघा।)

तौ राजानम् असेवेताम्। (उन दोनों ने राजा की सेवा की।)

त्वं रामायणम् अपठः। (तुमने रामायण पढ़ी।) ।

युवां दुग्धम् अपिबतम्। (तुम दानों ने दूध पीया।)

यूयं विद्यालयम् अगच्छत। (तुम विद्यालय में गए।)

अहं दिल्लीनगरे अतिष्ठम्। (मैं दिल्ली नगर में ठहर गया।)

आवां भिक्षां न अयाचावहि। (हम दोनों ने भिक्षा नहीं माँगी।)

वयं समुद्रं न अपश्याम। (हमने समुद्र नहीं देखा।)

लृट् लकार

यावत् गिरयः स्थास्यन्ति तावद् रामकथा प्रचरिष्यति। (जब तक पर्वत स्थिर रहेंगे तब तक रामकथा चलती रहेगी।)

अहं त्वां रक्षिष्यामि। (मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा।)

आवां कन्दुकेन क्रीडिष्यावः। (हम दोनों गेंद से खेलेंगे।)

वयं प्रपञ्चं शीघ्रं त्यक्ष्यामः। (हम प्रपञ्च को शीघ्र छोड़ देंगे।)

लोट् लकार

पितरौ बालकं नयताम्। (माता-पिता बालक को ले जाएँ।)

चौराः धनानि न हरन्तु। (चोर धन न चुराए।)

त्वं गीतां पठ। (तू गीता पढ़।)

युवाम् अमृतं पिबतम्। (तुम दोनों अमृत को पिओ।)

यूयम् उपवनं गच्छत। (तुम बाग में जाओ।)

अहं कारागृहे तिष्ठानि। (मैं कारागृह में ठहरूँ।)

आवां जलं याचाव। (हम दोनों जल माँगें।)

वयं चलचित्रं पश्याम। (हम सिनेमा देखें।)

विधिलिङ्

सः राजानं सेवेत। (वह राजा की सेवा करे।)

ते मोक्षं लभेरन्। (वे मोक्ष प्राप्त करें।)

त्वम् अधुना मोदेथाः। (तुम अब प्रसन्न हो जाओ।)

अहं शास्त्रं पठेयम्। (मैं शास्त्र पढूँ।)

आवां सुखिनो भवेव। (हम दोनों सुखी होवें।)

II. अदादिगण

1. अस् धातु (होना)

(परस्मैपद)

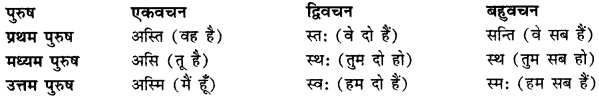

लट् लकार

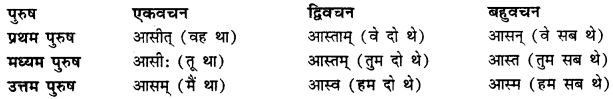

लङ् लकार

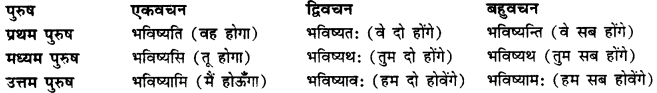

लृट् लकार

लोट् लकार

![]()

![]()

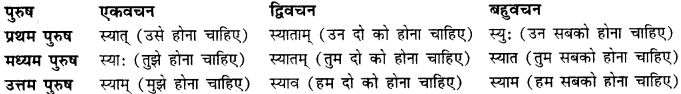

विधिलिङ्

अस् धातु के रूपों का वाक्य प्रयोग –

लट् लकार

अस्ति कश्चिद् वाग्विशेषः? (क्या कोई विशेष बात है?)

राजकुमारौ उटजे न स्तः। (दोनों राजकुमार उटज में नहीं हैं।)

अद्यत्वे ग्रहाः मंगलप्रदाः न सन्ति। (आजकल ग्रह मंगलदायक नहीं है।)

शिशुः असि खलु त्वम्। (तुम निश्चय ही शिशु हो।)

युवां स्वस्थौ न स्थः। (तुम दोनों स्वस्थ नहीं हो।)

यूयं नेतारः स्थ। (तुम नेता लोग हो।)

अहं बद्धपरिकरः अस्मि। (मैं कटिबद्ध हूँ।)

आवां तेजस्विनौ स्वः। (हम दोनों तेजस्वी हैं।)

वयं धनरहिताः स्मः। (हम धनरहित हैं।)

लङ् लकार

दशरथः अयोध्यायाः राजा आसीत्। (दशरथ अयोध्या का राजा था!)

बालकौ युद्धनिपुणौ आस्ताम्। (दोनों बालक युद्ध-निपुण थे।)

सैनिकाः दृप्ताः आसन्। (सैनिक गर्वयुक्त थे।)

त्वं क्रुद्धः आसीः। (तुम क्रुद्ध थे।)

युवां शान्तौ आस्तम्। (तुम दोनों शान्त थे।)

यूयं विद्वांसः आस्त। (तुम सब विद्वान् थे।)

अहं कार्यरतः आसम्। (मैं काम में लगा था।)

आवां गृहे आस्व। (हम दोनों घर में थे।) ।

वयं विद्यालये आस्म। (हम विद्यालय में थे।)

लृट् लकार

सः सफलो भविष्यति। (वह सफल होगा।)

तौ कुशलिनौ भविष्यतः। (वे दो सकुशल होंगे।)

ते सुखिनो भविष्यन्ति। (वे सुखी होंगे।)

त्वम् नीरोगो भविष्यसि। (तू नीरोग होगा।)

युवां धार्मिकौ भविष्यथः। (तुम दोनों धार्मिक बनोगे।)

यूयं तपस्विनो भविष्यथ। (तम तपस्वी बनोगे।)

अहं पुनः छात्रः भविष्यामि। (मैं फिर से छात्र बनूँगा।)

आवाम् अन्तेवासिनौ भविष्यावः। (हम दो आश्रमवासी होंगे।)

वयं संन्यासिनो भविष्यामः। (हम संन्यासी होंगे।)

लोट् लकार

अद्य एव मरणमस्तु युगान्तरे वा। (आज ही मृत्यु हो या युगान्त में।)

सुखदुःखे समाने स्ताम्। (सुख और दुःख समान हों।)

मेघाः जलप्रदाः सन्तु। (मेघ जल देने वाले हों।)

त्वम् आज्ञाकारी एधि। (तुम आज्ञाकारी बनो।)

युवाम् उद्योगिनौ स्तम्। (तुम दोनों उद्योगी बनो।)

यूयं मेधाविनः स्त। (तुम मेधावी बनो।)

अहं सर्वकार्येषु प्रथमः असानि। (मैं सब कामों में प्रथम होऊँ।)

आवाम् मातृभक्तौ असाव। (हम दो मातृ-भक्त बनें।)

वयं राष्ट्रसेवकाः असाम। (हम सब राष्ट्रसेवक बनें।)

विधिलिङ्

सः प्रियदर्शी स्यात्। (वह प्रियदर्शी होएँ।)

तौ मधुरभाषिणौ स्याताम्। (वे दोनों मधुरभाषी होएँ।)

ते धनाढ्याः स्युः। (वे धनी होवें।)

त्वं परिश्रमी स्याः। (तू परिश्रमी हो।)

युवाम् उद्यमिनौ स्यातम्। (तुम दोनों उद्यमी होओ।)

यूयं प्रसन्नाः स्यात! (तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए।)

अहं सुखी स्याम्। (मैं सुखी होऊँ।)

आवाम् स्वस्थौ स्याव। (हम दोनों स्वस्थ होएँ।)

वयं निरामयाः स्याम। (हम नीरोग होएँ।)

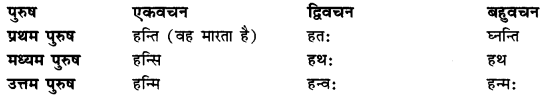

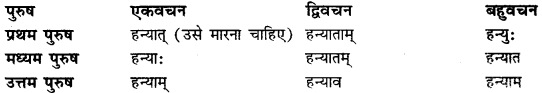

2. हन् (मारना)

परस्मैपद

लट् लकार

लङ लकार

![]()

![]()

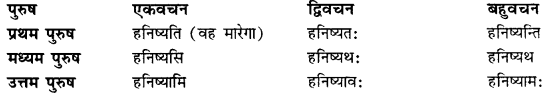

लृट् लकार

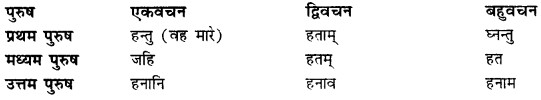

लोट् लकार

विधिलिङ्

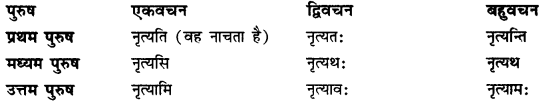

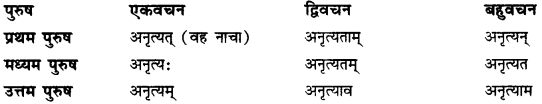

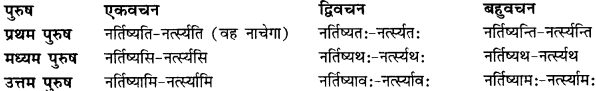

III. दिवादिगण

दिवादिगण में ‘तिङ्’ से पूर्व ‘य’ विकरण लगता है।

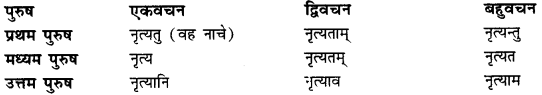

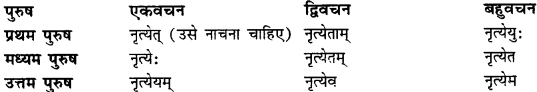

1. नृत् (नाचना, अभिनय करना) (परस्मैपदी)

लट् लकार (वर्तमान काल)

लङ् लकार (भूतकाल)

लृट् लकार (भविष्यत् काल)

लोट् लकार (आज्ञादि)

विधिलिङ् (विध्यादि)

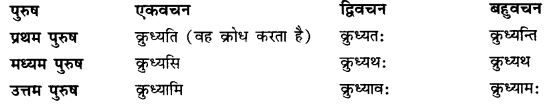

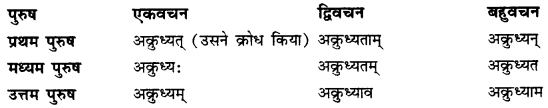

2. क्रुध् (क्रोध करना) (परस्मैपदी)

लट् लकार (वर्तमान काल)

लङ् लकार (भूतकाल)

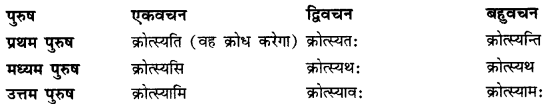

लृट् लकार (भविष्यत् काल)

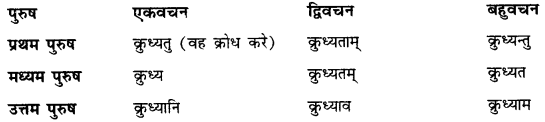

लोट् लकार (आज्ञादि)

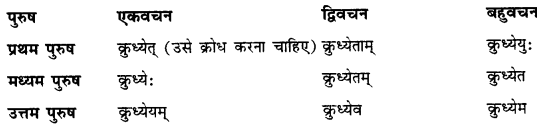

विधिलिङ् (विध्यादि)

दिवादिगण के धातुरूपों का वाक्य प्रयोग –

नटाः सभायां नृत्यन्ति। (नट सभा में नृत्य करते हैं।)

वयं प्रासादम् अभितः नृत्यामः। (हम महल के समीप नाचते हैं।)

राजा सेवकाय कुप्यति। (राजा सेवक पर क्रोध करता है।)

देवदत्तः सेवेकेभ्यः क्रुध्यति। (देवदत्त सेवकों पर क्रोध करता है।)

IV. स्वादिगण

स्वादिगण में ‘तिङ्’ से पूर्व नु (श्नु) विकरण लगता है।

1. श्रु (सुनना) (परस्मैपद)

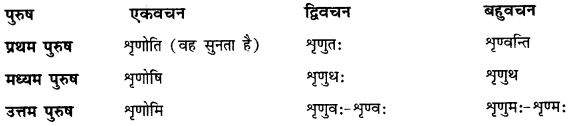

लट् लकार (वर्तमान काल)

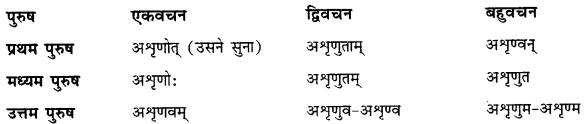

लङ् लकार (भूतकाल)

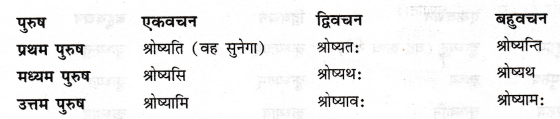

लृट् लकार (भविष्यत् काल)

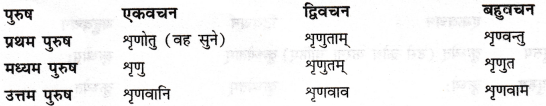

लोट् लकार (आज्ञादि)

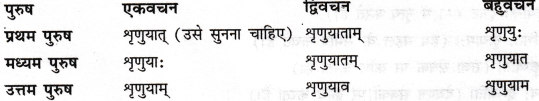

विधिलिङ् (विधि आदि)

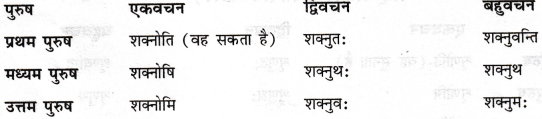

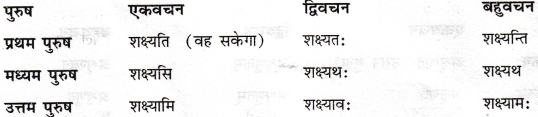

2. √ शक् (सकना) (परस्मैपद)

शक् धातु के रूप केवल लट् व लृट् लकारों में अपेक्षित हैं।

लट् लकार

लृट् लकार

स्वादिगण के धातु-रूपों का वाक्य प्रयोग –

वह कथा सुनता है। (सः कथां शृणोति।)

तुम कथा सुनते हो। (त्वं कथां शृणोषि।)

मैं कथा सुनता हूँ। (अहं कथां शृणोमि।)

उसने कथा सुनी। (स: कथाम् अशृणोत्।)

तूने कथा सुनी। (त्वं कथाम् अशृणोः।)।

मैंने कथा सुनी। (अहं कथाम् अशृणवम्।)

वह कथा सुने। (सः कथाम् शृणोतु।)

तुम कथा सुनो। (त्वं कथाम् शृणु।)

मैं कथा सुनूँ। (अहं कथाम् शृणवानि।)

उसे कथा सुननी चाहिए। (सः कथां शृणुयात्।)

तुझे कथा सुननी चाहिए। (त्वं कथां शृणुयाः।)

मुझे कथा सुननी चाहिए। (अहं कथां शृणुयाम्।)

वह कथा सुनेगा। (सः कथा श्रोष्यति।)

तू कथा सुनेगा। (त्वं कथां श्रोष्यसि।)

मैं कथा सुनूँगा। (अहं कथां श्रोष्यामि।)

वह बोल सकता है। (सः वक्तुं शक्नोति।)

तुम लिख सकते हो। (त्वं लेखितुं शक्नोषि।)

मैं पढ़ सकता हूँ। (अहं पठितुं शक्नोमि।)

V. तुदादिगण

तुदादिगण में तिङ् से पूर्व अ (श) विकरण लगता है पर इसमें धातु का गुण नहीं होता।

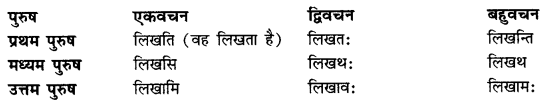

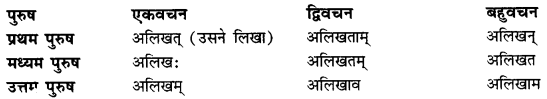

1. लिख (लिखना) ( परस्मैपद)

लट् लकार

लङ् लकार

लृट् लकार

![]()

लोट् लकार

विधिलिङ्

2. स्पृश् (छूना) ( परस्मैपद)

लट् लकार

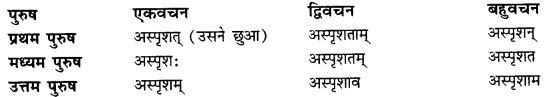

लङ् लकार

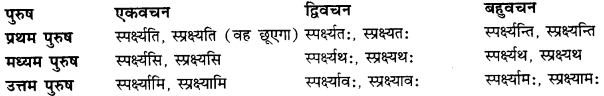

लृट् लकार

लोट् लकार

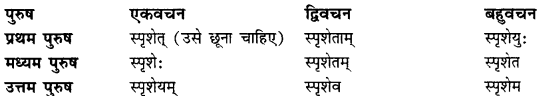

![]()

![]()

विधिलिङ्

तुदादिगणी धातुरूपों का वाक्यों में प्रयोग –

निर्धन को तंग मत करे। (निर्धनं न तुदत।)

गुरुजी से पूछो कि अशुद्धि कहाँ है? (गुरुं पृच्छ अशुद्धिः कुत्र अस्ति?)

हम दोनों मित्रता को नहीं छोड़ेंगे। (आवां मैत्री न मोक्ष्यावः।)

तुम शत्रुओं पर बम फेंको। (त्वं शत्रुषु बम्बास्त्रं क्षिपा)

मैं चाहता हूँ कि श्रीराम को मिलूँ। (अहम् इच्छामि यत् श्रीराम मिलानि।)

हम सब वृक्षों को सीचेंगे। (वयं वृक्षान् सेक्ष्यामः।)

भरत ने शेर की गर्दन के बालों को छूआ। (भरतः सिंहस्य ग्रीवायाः केसरान् अस्पृशत्।)

VI. रुधादिगण

(इस गण की कोई धातु पाठ्यक्रम में नहीं है।)

VII. तनादिगण

तनादिगण का विकरण ‘उ’ है। कृ धातु के लट् व लृट् लकारों के रूप दिए जा रहे हैं।

कृ (करना) ( उभयपदी)

परस्मैपद

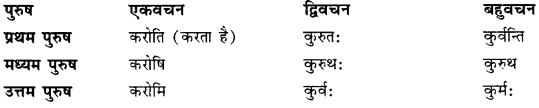

लट् लकार

लृट् लकार

आत्मनेपद

लट् लकार

लृट् लकार

तनादिगण की प्रमुख तन् धातु के संक्षिप्त रूप –

तन् (फैलना) – तनोति, अतनोत्, तनोतु, तनुयात्, तनिष्यति

तनुते, अतनुत, तनुताम्, तन्वीत, तनिष्यते।

उपसर्ग युक्त कृ धातु के विविध रूपों का वाक्यों में प्रयोग –

सज्जनः अमित्रमपि उपकरोति। (सज्जन शत्रु का भी उपकार करता है।)

अध्यापकः छात्रान् पुरस्करोति। (अध्यापक छात्रों को पुरस्कृत करता है।)

वासना चेतः विकरोति। (वासना चित्त को विकृत करती है।)

सत्सङ्गतिः पापम् अपाकरोति। (सत्संग पाप को हटाता है।)

छात्रः अपराधं स्वीकरोति। (छात्र अपराध को स्वीकार करता है।) गृहस्थः

अतिथिं सत्करोति। (गृहस्थ अतिथि का सम्मान करता है।)

भारतीयाः शत्रुदेशम् अधिकुर्वन्ति। (भारतीय शत्रु देश पर अधिकार करते हैं।)

सः पटे मूर्तिम् आकरोति। (वह वस्त्र पर मूर्ति की रचना करता है।)

दुष्टः सज्जनं तिरस्करोति। (दुष्ट सज्जन का तिरस्कार करता है।)

स्वाध्यायः मनः संस्करोति। (स्वाध्याय मन को सुसंस्कृत करता है।)

रावणः विभीषणं गृहात् निराकरोति। (रावण विभीषण को घर से निकालता है।)

सा स्वशरीरम् अलंकरोति। (वह अपने शरीर को सजाती है।)

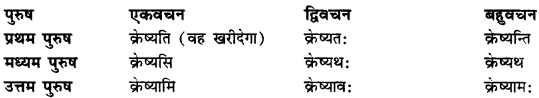

VIII. क्रयादिगण

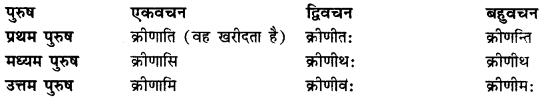

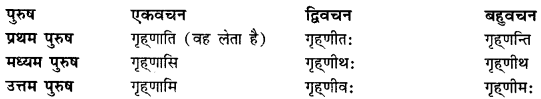

इस गण में श्ना (ना) विकरण होता है। नीचे क्री, √ ज्ञा तथा √ ग्रह के रूप दिए जा रहे हैं। क्री तथा ग्रह् धातु के रूपों में ना को णा हो जाता है।

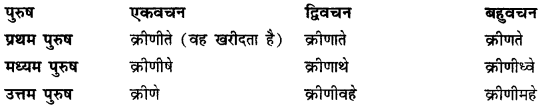

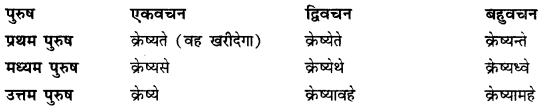

1. क्री (खरीदना) (उभयपदी)

परस्मैपद

लट् लकार (वर्तमान काल)

लृट् लकार ( भविष्यत् काल)

लट् लकार (वर्तमान काल)

लृट् लकार (भविष्यत् काल)

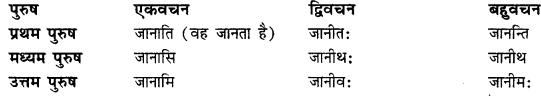

2. √ ज्ञा (जानना) (उभयपदी)

परस्मैपद

लट् लकार

लृट् लकार

आत्मनेपद

लट् लकार

लृट् लकार

3. √ ग्रह् (पकड़ना, ग्रहण करना, लेना) (उभयपदी)

परस्मैपद

लट् लकार

लृट् लकार

लट् लकार

![]()

![]()

लृट् लकार

क्रयादिगणी धातुरूपों का वाक्यों में प्रयोग –

लोग गेहूँ खरीदते हैं। (लोकाः गोधूमान्नं क्रीणन्ति।)

लोगे गेहूँ खरीदते थे। (लोकाः गोधूमान्नं क्रीणन्ति स्म।)

इसे अपने हाथ में लोगे। (इदम् स्वस्मिन् करे ग्रहीष्यसे।)

हम जानते हैं कि तुमने उपहार ग्रहण नहीं किया। (वयं जानीमः यद् यूयम् उपहारं न गृह्णीथ स्मा)

गोपाल दूध बेचता है। (गोपालः दुग्धं विक्रीणाति।)

वह गुरुजन की अवज्ञा करता है। (सः गुरुजनान् अवजानाति।)

हमें सब वस्तुओं का संग्रह करेंगे। (वयं सकलान् पदार्थान् संग्रहीष्यामः।)

वृद्ध धर्म को जानते हैं। (वृद्धाः धर्मं जानन्ति।)

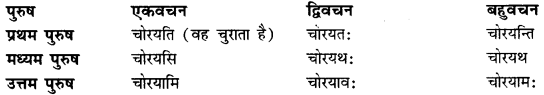

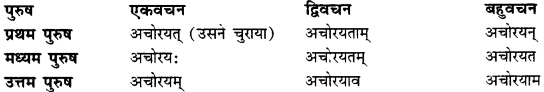

IX. चुरादिगण

चुरादिगण का विकरण णिच् (इ) + शप् > अय हो जाता है। चुर् तथा भक्ष् धातुओं के रूप दिए जा रहे हैं

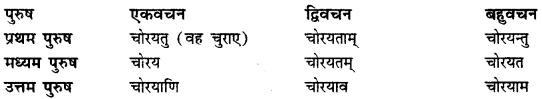

1. Vचुर् (चुराना) ( परस्मैपद)

लट् लकार

लङ् लकार

लृट् लकार

![]()

![]()

लोट् लकार

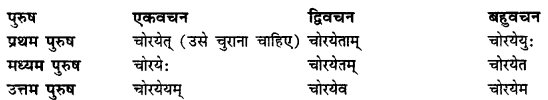

विधिलिङ्

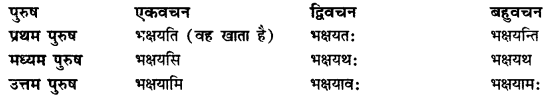

2. भक्ष् (खाना) (परस्मैपद)

लट् लकार

लङ् लकार

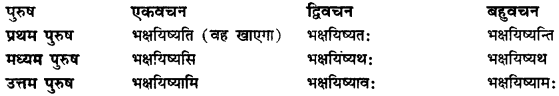

लृट् लकार

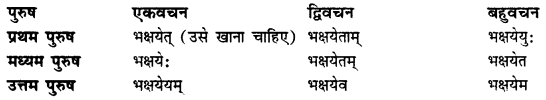

लोट् लकार

![]()

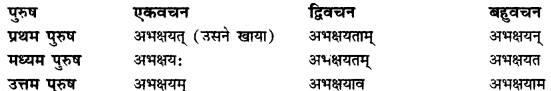

विधिलिङ्

3. कथ् (कहना) (परस्मैपद)

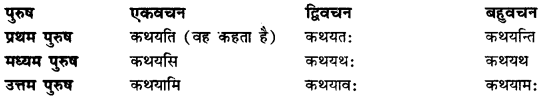

लट् लकार

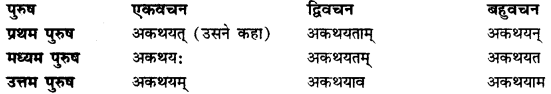

लङ् लकार

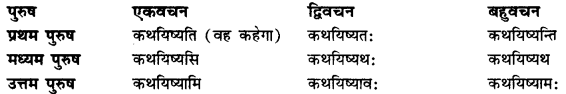

लृट् लकार

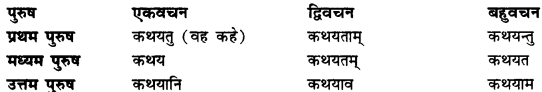

लोट् लकार

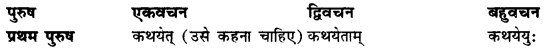

विधिलिङ्

चुरादिगण के धातु-रूपों का वाक्यों में प्रयोग।

√ चुर्, लोट्, मध्यम पुरुष, एकवचन-चोरय (चोरी करना)।

चोरी कर और अपने माथे पर कलंक लगा। (चोरय स्वमस्तके च कलंकं धारय।)

√ कथ्, लट्, उत्तम पुरुष, एकवचन-कथयिष्यामि (मैं कहूँगा)।

मैं सम्पूर्ण बात कहूँगा। (अहं सम्पूर्णवार्ता कथयिष्यामि।)।

√ कथ, लट्, प्रथम पुरुष, एकवचन-कथयिष्यति (कहेगी)।

माता बच्चों को कहानी कहेगी। (माता शिशुभ्यः कथां कथयिष्यति।)

√ भक्ष लट्, प्रथम पुरुष, बहुवचन-भक्षयिष्यन्ति (खाएँगे)।

राक्षस माँस खाएँगे। (राक्षसाः मांसं भक्षयिष्यन्ति।)

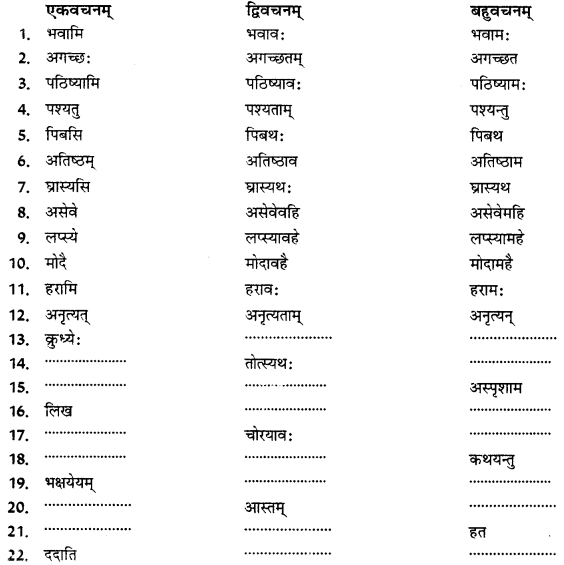

मिश्रित-अभ्यासः

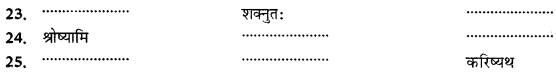

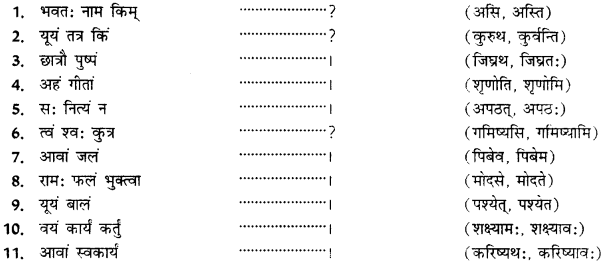

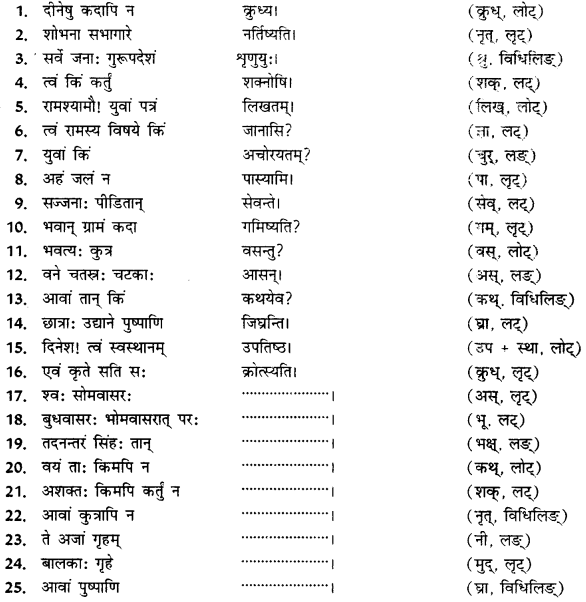

1. समुचित-धातुरूपैः रिक्तस्थानानि पूरयत

2. अधोलिखित-वाक्येषु कोष्ठकात् समुचितं धातुरूपं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत –

3. कोष्ठकगतधातुभिः समुचित-रूपाणि निर्माय रिक्तस्थानानि पूरयत

4. अध:प्रवत्तेषु धातुरूपेषु उचितैः धातुरूपैः रिक्तस्थानानि पूरयत।

1. सः नायकः ……………………। (अस्-लङ्)

(क) अस्ति (ख) आसीत् (ग) भविष्यति (घ) अस्तु

2. गायिकाः गीतानि …………………….। (गै-लट्)

(क) गायति (ख) गास्यति (ग) गायन्तु (घ) गायन्ति

3. कालिदासः रघुवंशम् …………………………। (रच-लङ्)

(क) अरचयत् (ख) रचयतु (ग) अरचताम् (घ) रचयेत्

4. वयम् किम् …………………………….? (दा-लुट्)

(क) ददिष्यामः (ख) दास्यामः (ग) यच्छिष्यामः (घ) ददामः

5. सा तत्रैव ………………………………। (आ + गम्-लङ)

(क) आगच्छत् (ख) आगच्छति (ग) आगच्छतम् (घ) आगच्छम्

6. सः …………………….। (प्र + सीद्-लट्)

(क) प्रसीदति (ख) प्रसीदन्ति (ग) प्रसीद (घ) प्रासीदत्

7. रमा ……………………..। (वद्-लङ्)

(क) अवदः (ख) अवदतम् (ग) अवदम् (घ) अवदत्

8. बालक: मातुः …………………………..। (भी-लट्)

(क) बिभेति (ख) भेति (ग) भयति (घ) बिभेमि

9. तत्र किम् …………………….? (भू-लङ्)

(क) भवत् (ख) अभवः (ग) भविष्यति (घ) अभवत्

10. त्वम् का ………………………..? (अस्-लट्)

(क) असि (ख) स्मः (ग) स्थ (घ) अस्ति

11. सः यशः ………………….। (प्र + आप् + लट्)

(क) प्राप्नोति (ख) प्राप्नोमि (ग) प्राप्नोत् (घ) प्राप्नोतु

12. भारतम् प्रगतिम् ………………………..। (कृ-लृट्)

(क) करोतु (खा) करिष्यतः (ग) करिष्यति (घ) करिष्यथः

13 लम् किम् ……………………. ? (दुश्-लृङ्)

(क) पायः (ख) अपश्यः (ग) पश्यसि (घ) पश्येत्

14. जात्रा पुस्तकानि ……………………….। (पठ्-लट्)

(क) पन्ति (ख) पठन्तु (ग) पठिष्यन्ति (घ) पठेयुः

15. रामः रावगम् ………………………। (हन् लङ्)

(क) अहनः (ख) अहनत् (ग) हन्यात् (घ) हन्तु

16. त्वम् ह्य: कुत्र ……………………..। (अस-लङ्)

(क) आसीत् (ख) आस्त (ग) आसीः (घ) आस्म

17. ताः बालिका: …………………………..। (नृत्-लट्)

(क) नृत्यन्ति (ख) नृत्यति (ग) नर्तिष्यन्ति (घ) नर्तिष्यति

18. सा नारी तत्र न ………………..। (गम्-लृट्)

(क) गमिष्यति (ख) गमिष्यन्ति (ग) गमिष्यसि (घ) गमिष्यथ

19. ते कुत्रु ……………………। (वस्-लृट्)

(क) वसिष्यन्ति (ख) उषिष्यन्ति (ग) वसतु (घ) वसामि

20. सः तत्र न ………………………..। (पठ्-लङ्)

(क) अपठः (ख) अपठत् (ग) अपठत् (घ) अपठतम्

21. माता पत्रव्य सेवाम् ……………………। (कृ-लट्)

(क) करोति (ख) करोसी (ग) करोतु (घ) कुर्यात्

22. रोचक खपिन ………………………। (सेव्-लट्)

(क) सेवसे (ख) सेवती (ग) सेवते (घ) सेवेथे

23. ती सायंकाले भ्रमितुम् ……………………….। (गम्-लट्)

(क) गच्छसि (ख) गच्छाथः (ग) गच्छतः (घ गच्छताम्

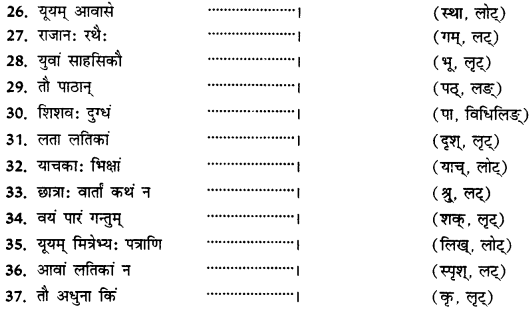

5. स्थूलपानि आभृत्य उचित लाकार लिखाता ।

1. छात्रा: ज्ञानम् प्राप्नुवन्

(क) लृट् (ख) लट् (ग) लोट् (घ) लङ्

2. स्थानानि दर्शनीयानि सन्निा

(क) लङ् (ख) लोट् (ग) लट् (घ) लृट्

3. त्या कुत्र गमिष्यामि?

(क) लट् (ख) लङ् (ग) लृट् (घ) लोट्

4. सा धनम् लभते।

(क) लट् (ख) लृट् (ग) लोट् (घ) लङ्

5. अत्र किम् आसीत्।

(क) लङ् (ख) लोट् (ग) लट् (घ लृट्

6. वयम् कथयामः।

(क) लृट् (ख) लोट् (ग) लट् (घ) लङ्

7. अनम् नाटकम् अपश्यम्।

(क) लट् (ख) लृट् (ग) लङ् (घ) लोट्

8. बालिकाः नृत्यन्ति।

(क) लट् (ख) लोट (ग) लङ् (घ) विधिलिङ्

9. सेवकाः सेवन्ते।

(क) लोट (ख) लङ् (ग) लृट् (घ) लट्

10. अश्वाः अधावन्।

(क) लृट् (ख) लट (ग) लङ् (घ) लोट

11. अध्यापका: पाठयन्ति।

(क) लट् (ख) लृट् (ग) लङ् (घ) विधिलिङ्

12. त्वया किम् कथ्यते?

(क) लृट् (ख) विधिलिङ् (ग) लट् (घ) लृट्

13. तत्र किम् भविष्यति?

(क) विधिलिङ् (ख) लृट् (ग) लृट् (घ) लङ्

14. वयम् जन्तुशालाम् अपश्याम।

(क) लोट (ख) विधिलिङ् (ग) लृट् (घ) लङ्

15. क्रोधात् मोहः संभवति।

(क) लट (ख) लृट् (ग) विधिलिङ् (घ) लुट्